2025年3月4日(火)13時30分より、武蔵野市立境南小学校 の3年生を対象にバックギャモン授業を実施しました。対象クラスは29名で、ほぼ全員がバックギャモン未経験でした。今回の授業の目的は、知的ゲームのひとつであるバックギャモンに触れ、楽しんでもらうことでした。偶然にも、先月授業をおこなった聖徳学園小学校から徒歩5分ほどの距離にある学校だったため、不思議な縁を感じながらの開催となりました。

この授業が実現したきっかけは、武蔵野大学のボードゲームサークル「いるでぃ」がこの1年間、境南小学校で「オリジナルボードゲームを作る授業」を担当しており、3月に1コマ分の授業枠が空いていたことでした。サークル代表の菅澤さんは、当協会と交流のあった一ツ葉高校ボードゲーム部の出身で、その縁から当協会を紹介してくれたことで、今回の授業が実現しました。一ツ葉高校では、顧問の先生が積極的にバックギャモンを取り入れ、バックギャモン大会やバックギャモン初級検定などを実施していました。さらに、2年前のバックギャモンフェスティバルで望月代表との交流があったことも、今回の授業の実施につながる要因のひとつとなりました。

3年生クラスでの「いるでぃ」の活動記録

当日は、29名の児童を7つの班に分け、協会から5名、いるでぃから3名の計8名体制で、1人が1班ずつを担当する形で指導をおこないました。

■ 授業スケジュール

今回の90分授業は、以下のようなパート構成で進めました(カッコ内は予定時間→実時間)。

パート1:【座学】導入(5分) パート2:【座学】初期配置と進行方向をマスター(5分) パート3:【座学】コマの動かし方とゴールのやり方だけおぼえよう(5分 → 10分) パート4:【体験】コマを動かしてみよう(5分 → 10分) パート5:【座学】サイコロの振り方と試合のはじめ方(3分) パート6:【体験】サイコロを振ってベアオフ対戦(7分) パート7:【座学】残りの基本ルールとマナーについて(10分) パート8:エキシビションマッチを見てみよう(5分) パート9:【体験】対局その1(10分 → 15分) (休憩10分) パート10:【体験】初期配置からブロックポイントを作る練習(10分) パート11:【体験】対局その2(10分) パート12:【座学】バックギャモンの歴史(5分 → 0分)

ルール説明の際に予想以上に多くの質問が飛び交ったため、パート4終了時点で10分ほど遅れが出ました。当初の予定では、最後にボードゲームの歴史の中でのバックギャモンの位置づけを紹介する予定でしたが、結果としてその時間が取れなかったことは大きな心残りとなりました。今後は質疑応答の時間を見越したスケジュール設計が必要だと痛感しました。

授業設計の面では、3年生は集中力が続きにくいだろうと考え、短い講義の後にすぐにサイコロやコマを触って遊んでもらうという流れを繰り返すことでメリハリをつけました。ただし、早めにボードやサイコロに触れさせると授業のコントロールが難しくなることが予想されたため、スタッフが適切に声かけをするように心掛けました。

また、コマの動かすための最初の練習として、あえて初期配置からではなくゴール直前(インナーボードに15枚)の状態からコマを上げる練習を取り入れました。ヒットやブロックなどのルールをすべて一度に教えると混乱してしまうので、それらを一旦排除することで、コマを動かすことに集中できるようにと考えました。ベアオフ対戦では、児童たちはサイコロの出目に一喜一憂しながら楽しんでおり、ゲームに熱中する様子が印象的でした。

コマを上げる練習

さらに今回の授業では、ゴールが左の場合の初期配置と進行方向を「青色」、右の場合のものを「赤色」で示したカードを配り、相手とは別の色を選んでボード脇に置いてもらうことにしました。迷ったときはすぐカードを見ることで、自分の進行方向やコマの並べ方を確認できるという仕組みです。実際にカードを見ながら対局している子も多く、作戦は大成功でした。

配布したカード

短い時間でしたが、スタッフ同士のエキシビションマッチを児童に見せたのも効果的でした。「ああ、こうやって進めるのか」と、対局の流れを客観的にイメージしやすくなったようです。エキシビションマッチの後は、児童同士で試合をしてもらいました。最初は戸惑っていた子たちも、サイコロを振ってコマを動かし始めると、試行錯誤しながら徐々にルールを理解し、慣れていきました。本来はその後に10分間の休憩をとる予定でしたが、児童の多くは休憩せずに続けて試合をするほど熱中していました。

スタッフ同士のエキシビションマッチ

パート9ではある程度自由に試合をしてもらいましたが、パート10でブロックポイントを作る練習をした後に、その知識を活かしてもう一度対局をしてもらうことに。2つのコマを使ってブロックを作ること自体少し難易度が高いのですが、スタッフのアドバイスを受けながら、その感覚をつかんでいったようです。続く対局では、単にサイコロの出目に頼るのではなく、「さっきの練習でやったようにここにブロックが作れるかな?」と考えながらコマを動かす児童が増え、戦術的な意識をもってプレイする姿が見られました。短時間ではありましたが、ブロックを作る重要性を理解し、それを実践することで、ただの運任せではないバックギャモンの奥深さを体感できたようでした。

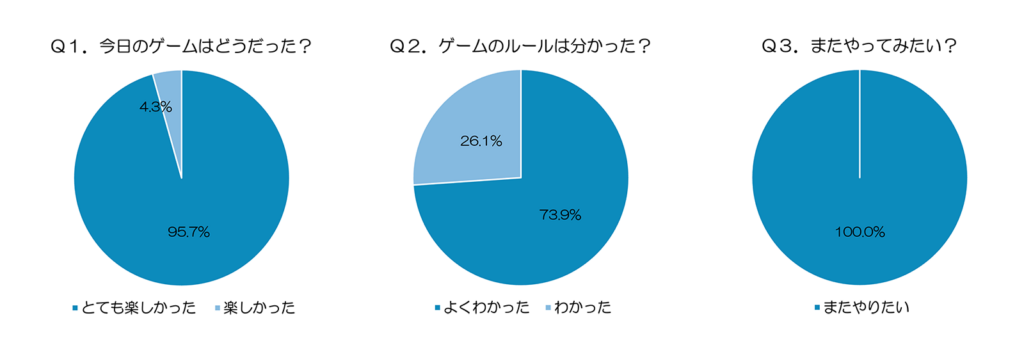

■ アンケート結果より

学校側の授業後アンケートでは、「今日のゲームはどうだった?」という問いに対し、ほぼすべての子どもが「とても楽しかった」、残り1人も「楽しかった」と答えていました。「ゲームのルールは分かった?」については、約74%が「よくわかった」、26%が「わかった」と答えており、「あまりわからなかった」「わからなかった」を選んだ児童はゼロでした。「またやってみたい?」という設問では、回答してくれた23名全員が「またやりたい」と答えています。ほとんどの児童がバックギャモン初体験という中で、ここまで高い満足度と理解度が得られたことは、授業内容やサポート体制が効果的だった証拠だと思います。

アンケートの自由回答の欄には、

「最初はとても難しいゲームだと思っていたけど、やってみたら予想と違ってすごく楽しかった」 「すごくわかりやすく説明してくれたので、やっていくうちにルールがわかるようになった。コツもつかんだ!」 「今回バックギャモンを教えてもらわなかったら、バックギャモンがこんなに楽しいのがわからなかったと思う」 「負けたり勝ったりして楽しかったです。またやりたいです😆」

などポジティブな感想が多く、今回の授業をきっかけにバックギャモンに興味を持ってもらえたようでした。

担任の先生によると、一年間、いるでぃのメンバーと関わりながら数々のボードゲームを体験する中で、遊び方のレパートリーが増え、子どもたち同士のコミュニケーション力も向上したと感じているとのことでした。また、自分たちでオリジナルのゲームを考える過程も含めて学びが多かったと振り返っており、今回のバックギャモン授業はその集大成のような位置づけにもなったようです。また、当日寄贈された2台のボードは翌日からさっそく活用され、児童の中には家庭で遊ぶために保護者に購入を頼んだ人もいたそうです。

■ 総括と展望

バックギャモンの知識ゼロの3年生が90分で基本ルールを理解し、試合ができるようになったことは、大きな成果でした。小学生へのバックギャモン普及という点においても、今後のモデルケースになったという手応えを感じました。子どもたちからも「またやりたい」「家族と遊んでみたい」「バックギャモンボードがほしい」という声があがったようで、興味関心を持ち帰ってくれたことが何よりの喜びです。

今回の授業では、カードの配布やベアオフからコマを動かす練習、スタッフ同士のエキシビションマッチなど新しい試みを取り入れ、いずれも好評でした。今後はこうしたノウハウを活かして、より多くの小学校でバックギャモンの授業を展開することで、バックギャモンの奥深さを広く伝えつつ、子どもたちに学びと楽しさを提供していきたいと考えています。

日本バックギャモン協会では、教育機関・企業・各種団体を対象に、出張授業や講演会、講習会を開催しております。ご興味のある方は当協会(support@backgammon.or.jp)までお問い合わせください。