2024年12月18日(水)、東京コミュニティスクール(TCS) において、記念すべき第1回目の小学生向けバックギャモン授業を開催しました。この授業は、TCSの学びの可能性をさらに広げていく取り組みとして、日本バックギャモン協会が主催したものです。

TCSは、中野駅から徒歩10分の便利な立地にあり、1学年の児童数が最大9名という少人数制のマイクロスクールです。同校の教育理念である「自和自和(じわじわ)」は、「自分らしさを活かし、人や社会や自然とのつながりを楽しみながら成長する」ことを目指しています。この理念のもと、TCSでは子どもたちが主体的に学び、他者との協力を楽しむ教育環境を提供しています。「自和自和」の考え方を具体的に体現するプログラムのひとつが「テーマ学習」です。この学習プログラムは、自主自律、社会寄与、意思表現、共存共生、時空因縁、万象究理の6つの探究領域に基づき、各学年でこれらに関連するテーマを設定し、教科を融合させつつ、また実体験を通じて学びを深めています。このテーマ学習を通じて、子どもたちは多角的な視点を養い、実社会で必要なスキルや知識を副次的に身につけていきます。TCSではテーマ学習の中で算数の要素に触れたり取り組んだりするケースがありますが、教科としてもカリキュラムを組んでおり、約10年前からその教材の一つにバックギャモンを活用しています。スクールではバックギャモンボードを10台ほど保有しており、数の感覚を養うために授業で使用してきました。しかしながら、これまでの取り組みでは戦略的な部分まで踏み込んで指導ができていないという課題があり、同校のスタッフからバックギャモンのさらなる魅力を子どもたちに伝えたいとの相談を受けたことが、今回の特別授業のきっかけとなりました。

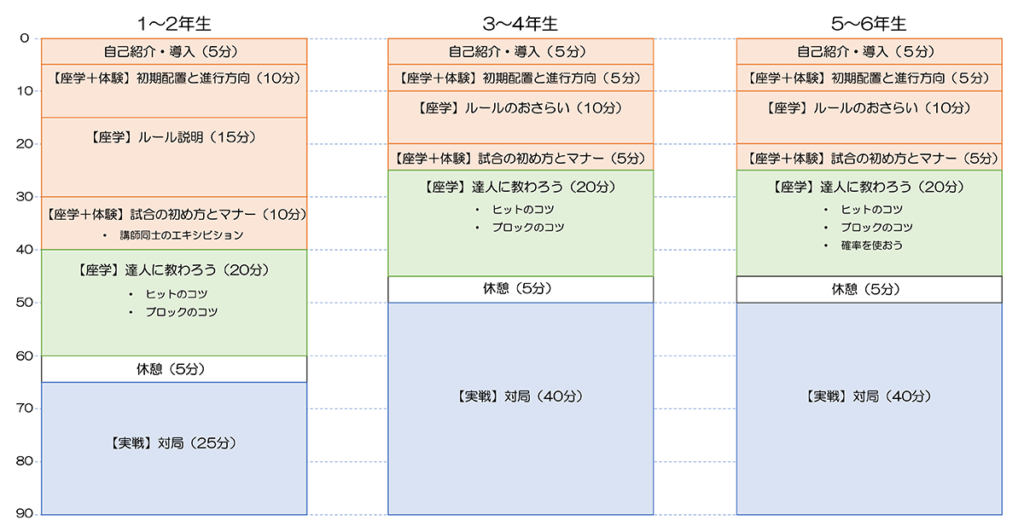

授業の企画は春頃から始まりました。1・2年生には「普通のバックギャモンのルールに沿ってプレイができるようになる」ことを、3・4年生には「自分でしっかりと考えながらプレイできるようになる」ことを、5・6年生には「論理的思考に基づいたプレイができるようになる」ことをそれぞれ最終目標として、授業の内容を決めていきました。またこの授業は、「自和自和」の理念を体現する場として、ゲームを通じて論理的思考力や意思決定力を養い、他者との協力や戦略的な考え方を学ぶことを目指しています。この授業を通じて、子どもたちが自ら考え行動する力を高め、社会や自然とのつながりを深めていくことを期待しています。

■ 授業内容

初回の授業は、バックギャモンの楽しさを伝えながら、子どもたちの好奇心を育むことを目的としました。

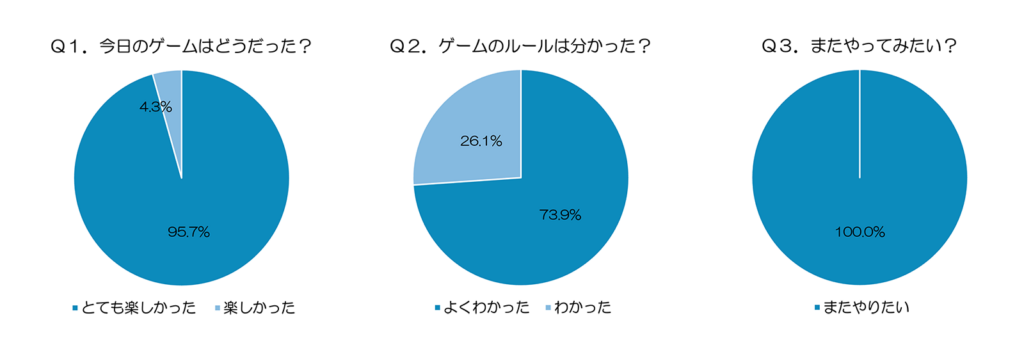

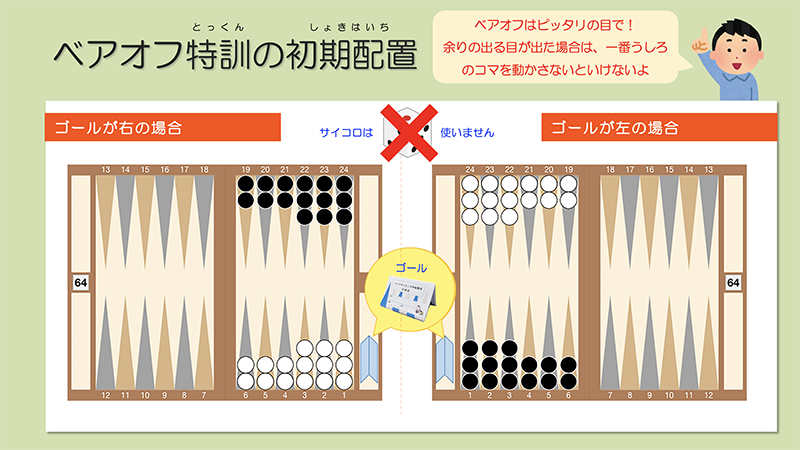

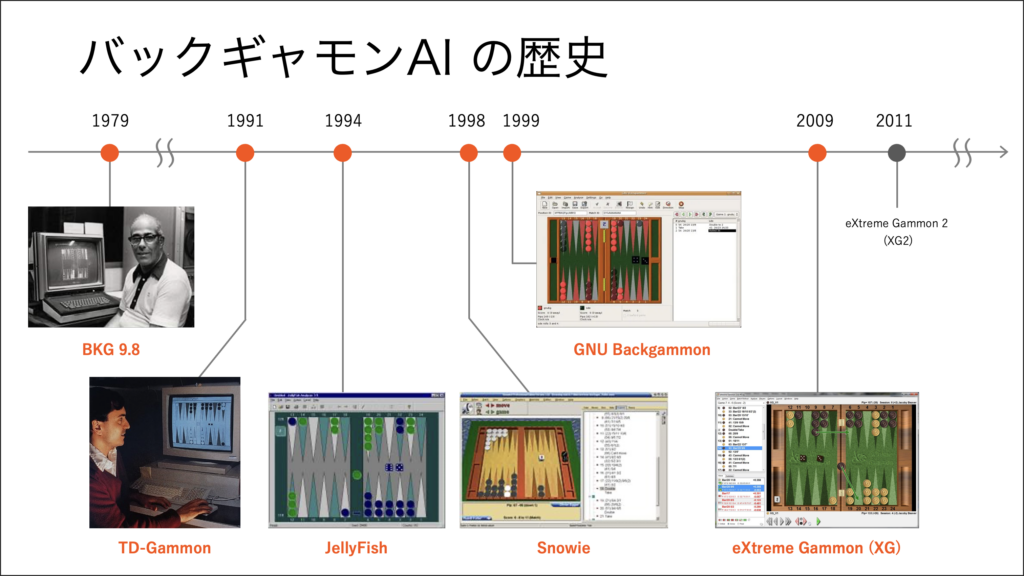

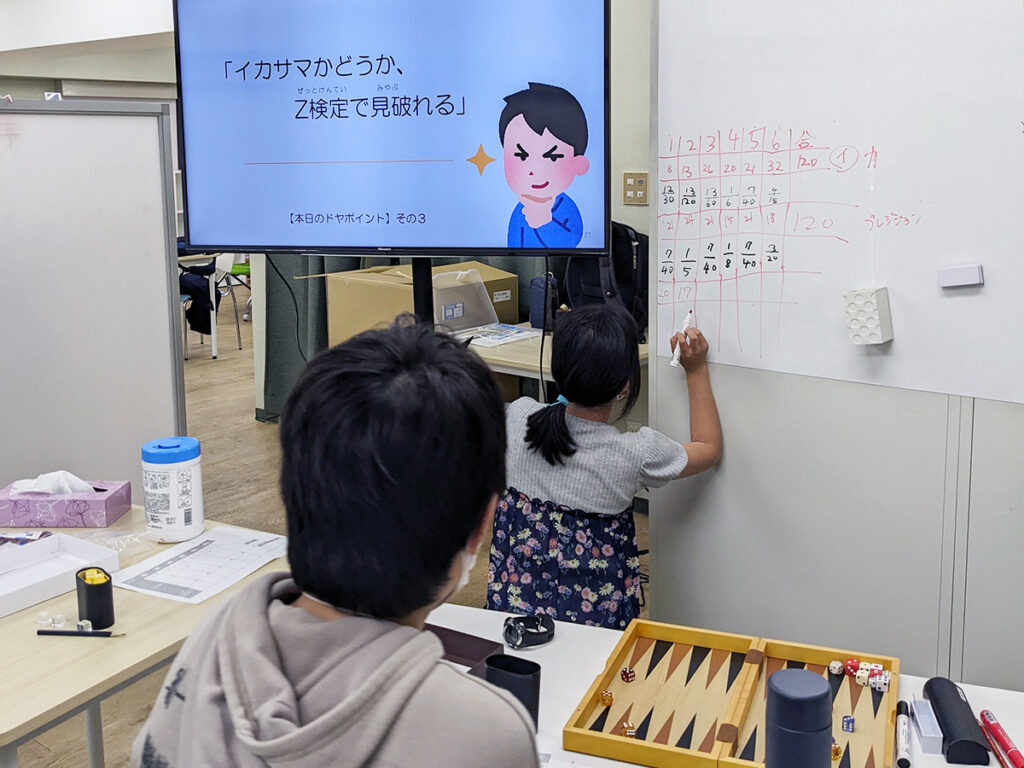

1・2年生、3・4年生、5・6年生の3つのグループに分け、それぞれ90分の授業を行いました。授業の冒頭では、クイズを取り入れながらバックギャモンの魅力や歴史を紹介し、児童たちの興味を引きました。その後、基本ルールを7つに絞って説明しましたが、児童たちはこれまでのテーマ学習の授業を通じてルールをほぼ理解していたため、今回はその確認を中心に進める形となりました。

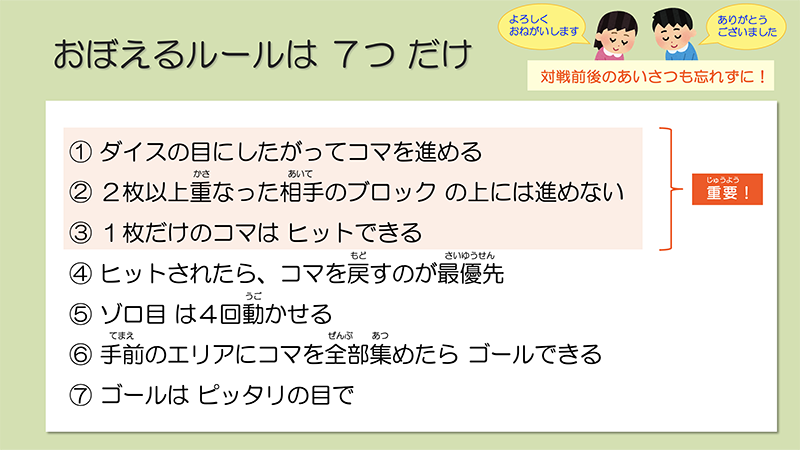

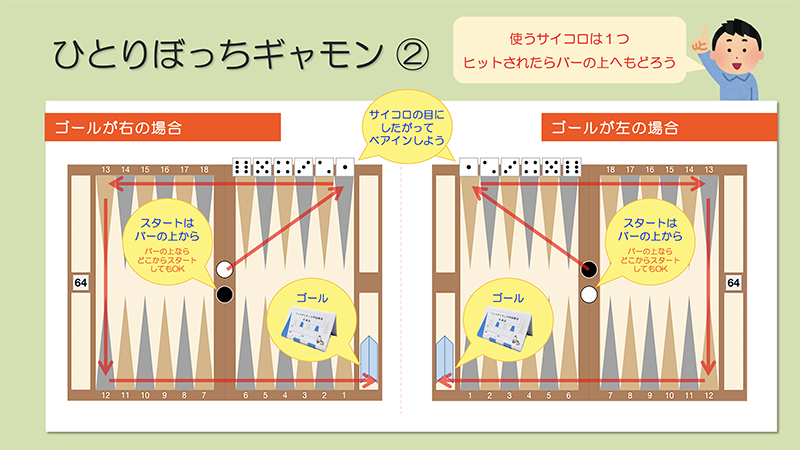

図1.おぼえるルールは7つだけ 次に、1枚のコマと1つのサイコロだけを使う「ひとりぼっちギャモン」でスタートからゴールまでの進行方向を再確認し、ゲーム終盤で重要となる(ものの体験する機会の少ない)ベアオフの練習に特化した「ベアオフギャモン」でベアイン後の基本動作を確認しました。

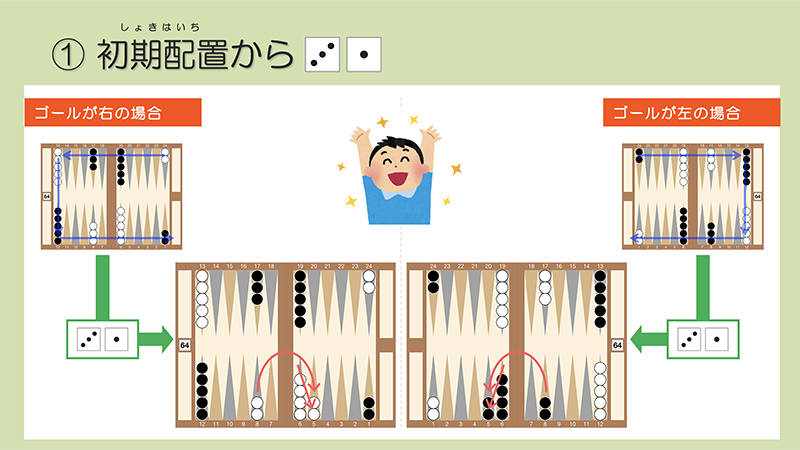

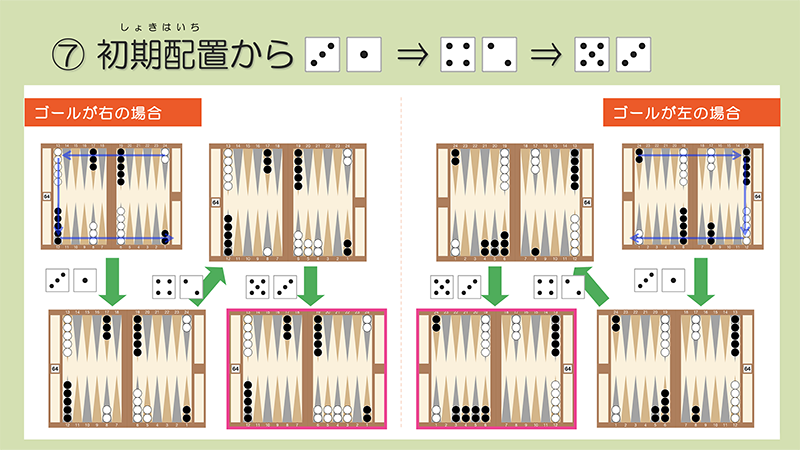

図2.ひとりぼっちギャモン 図3.ベアオフギャモン さらに、初期配置からブロックポイントを連続して作る特訓を行い、相手のアンカーが逃げにくくなる状況に追い込む体験をしてもらいました。長いプライムが形成されると、子どもらからは「すげー!」「最強じゃん」といった感嘆の声が上がりました。

図4.初期配置からブロックポイントを作る特訓 図5.初期配置からブロックポイントを連続で作る特訓 また、5・6年生には、「リスクを考えよう」という発展的なセクションを追加し、バックギャモンを通じてリスクとリターンの概念について説明しました。初手21を題材にして、「リスクが大きくてリターンが小さい」選択肢と「リスクは小さいがリターンも小さい」選択肢、「リスクが大きいがリターンも大きい」選択肢があることを示し、どの選択肢を選ぶのがよいのかを考えてもらいました。この考え方は単にバックギャモンにとどまらず、現実にも応用できる重要な意思決定スキルとなることを伝えました。

授業の締めくくりには、児童二人ずつでペアを組んで先生と対戦する時間を設けました。二人で協力しながら先生に勝つために真剣に考える様子が見られ、コミュニケーション力や判断力を養う良い機会となりました。

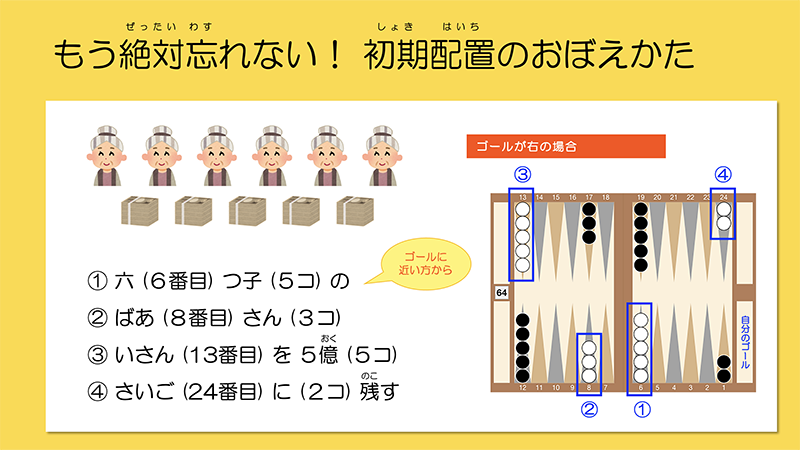

そして今回の授業では、過去の小学校バックギャモン教室や聖徳学園小学校での授業の経験を活かし、以下の新たな工夫を取り入れました。まず、A2サイズの特製マグネットボードを制作しました。これにより、児童全員に特定の盤面を見せてコマを動かしながら解説(いわゆる大盤解説)できるようになり、どこかのボードに集まってもらって解説するといった手間がなくなりました。また、ほぼすべてのスライド資料に「右側がゴールの場合」と「左側がゴールの場合」の両方の盤面を併記し、児童が混乱しないようにしました(例えば左に座っている人は左側の図を見るように指示をする)。さらに、初期配置を覚えるための「六つ子のばあさん」という語呂合わせを新たに考案しました。この語呂合わせは子どもたちに非常に好評で、笑顔で繰り返し口にする姿が微笑ましかったです。

図6.初期配置の語呂合わせ

■ 授業の様子

最初の授業は3・4年生でした。この年頃の子どもたちは活発で、話を聞かずにサイコロを振ったりする場面も見られましたが、しかしそれ以上にゲームに夢中になる姿が印象的で、バックギャモンの魅力を改めて感じさせてくれるものでした。

図7.授業風景(3・4年生) 図8.授業風景(3・4年生) 次に行った5・6年生の授業では、高学年らしい落ち着きが見られました。いろいろな局面での理解も早く、リスクについての追加セクションもしっかりと理解できている様子が見られました。実戦では、サイコロの目に一喜一憂しつつも状況を考えて手を打っている姿が見られ、バックギャモンを通じてリスクとリターンの概念を実感してもらうことができた点は大きな成果だと感じました。

図9.授業風景(5・6年生) 図10.授業風景(5・6年生) 午後からの1・2年生の授業では、「ひとりぼっちギャモン」や「ベアオフギャモン」を念入りに練習させ、遊び感覚でルールを定着させることを目指しました。予想以上にこちらの話をよく聞き、集中して取り組んでくれました。3・4年生とほぼ同じカリキュラムでしたが、1年生でも十分に理解ができていたのには驚きました。直近のTCSの授業でブロックポイントの練習をしていた成果が出たのかもしれません。

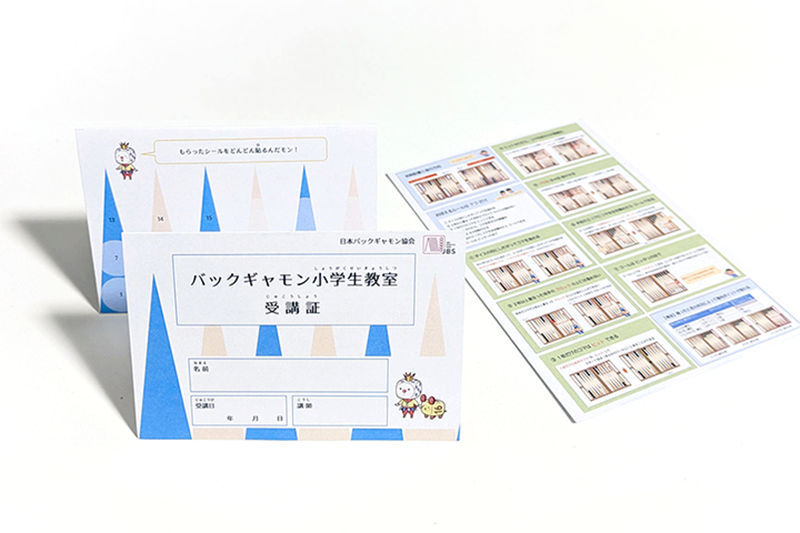

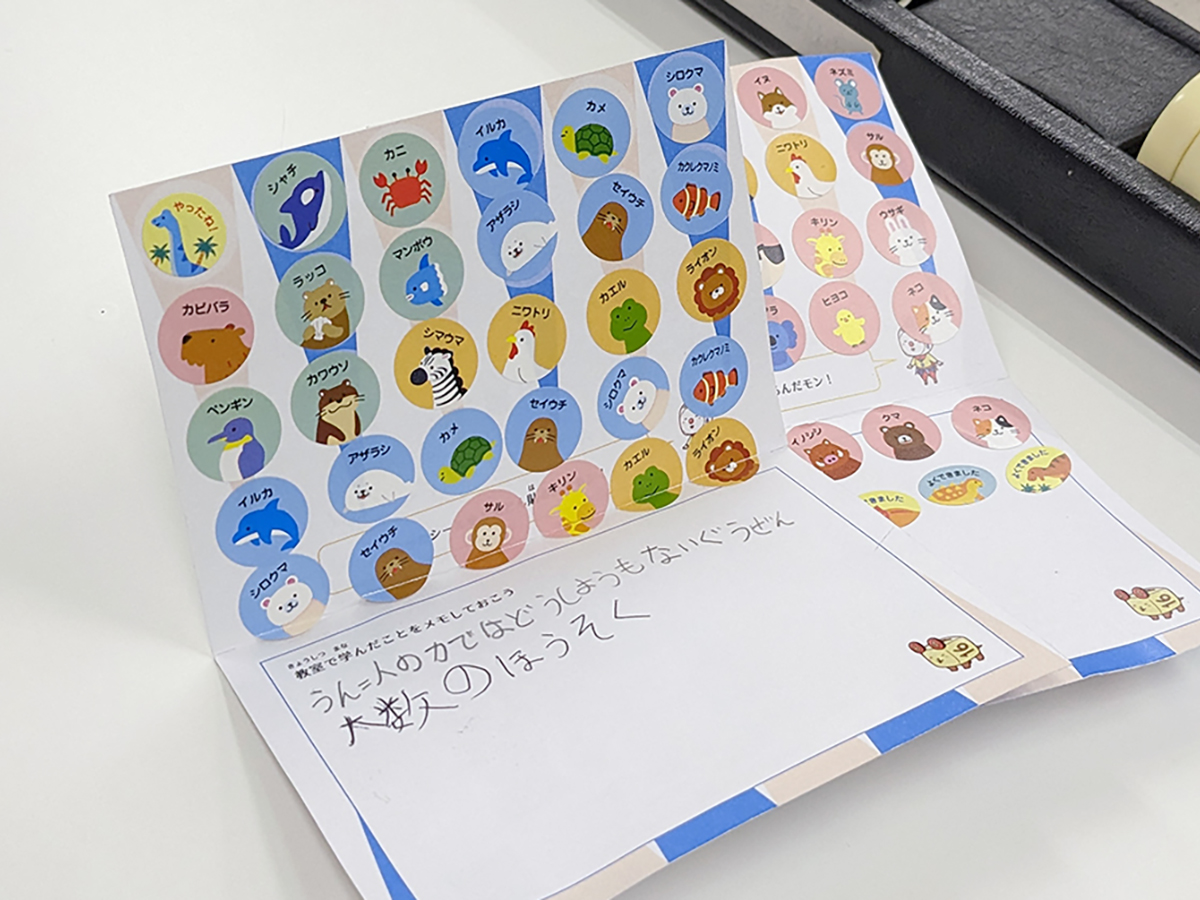

図11.授業風景(1・2年生) 図12.授業風景(1・2年生) 90分という長丁場の授業にも関わらずほとんどの児童たちが集中して授業に参加しており、「もっとやりたい」という声が多く上がるなど関心の高さを感じることができました。モチベーションと達成感を高めるために用意したご褒美のシールと受講証も好評で、特にシールはとても効果的でした。今後の授業でも、このような仕掛けを引き続き活用していきたいと思います。

図13.授業で配られた受講証 TCSではすでにバックギャモンの基本ルールを理解できている児童が多く、1回目の授業から少し発展的な内容を取り入れることができました。しかしいくつかの課題も明らかになりました。早めにコマやサイコロを与えると勝手に遊んでしまう傾向が見られました。また、個人差により待ち時間が発生し、退屈する児童もいました。試合の始め方やマナーについてのレクチャーが不足していた側面もありました。これらの点を踏まえ、次回はしっかりと改善していきたいと考えています。

■ 最後に

今回の授業で最も大切にしたかったのは、子どもたちが「バックギャモンって楽しいな」と感じられる体験を提供することでした。特に、子どもたちが実際に手を動かし、遊びながら楽しめることを重視しました。バックギャモンの魅力が少しでも伝わり、授業の先につながる好奇心の芽を育てられたら幸いです。

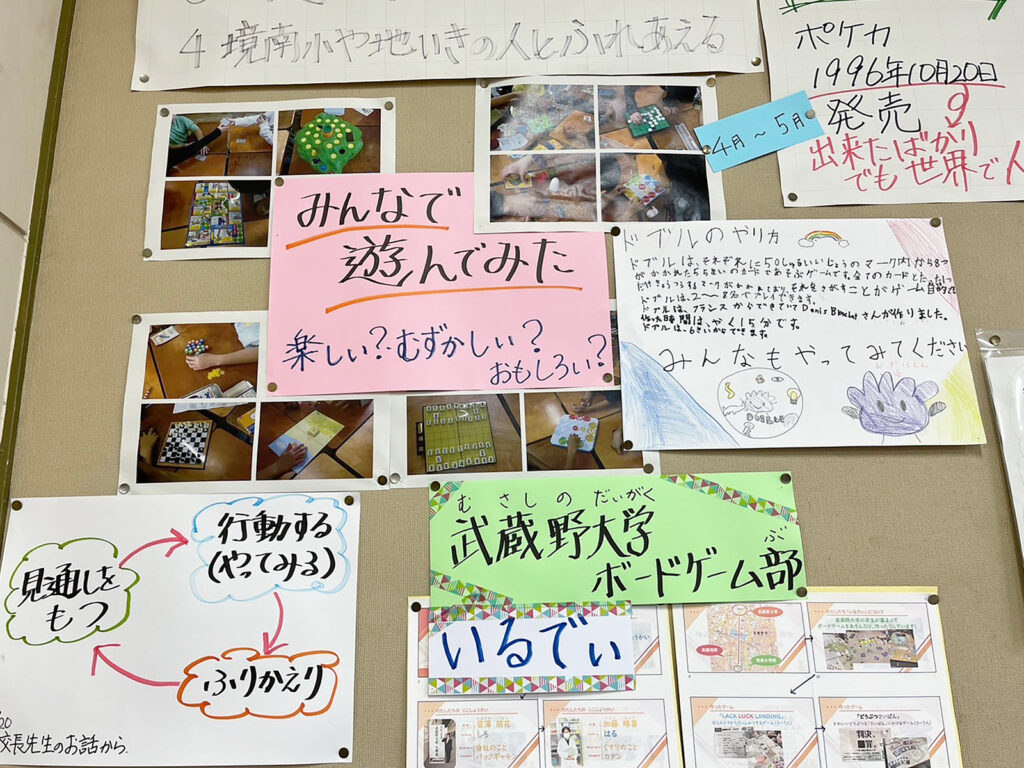

2回目の授業の日程は未定ですが、「達人から学ぶ」という学びのTCSの実践の一環として望月プロに授業に参加していただく予定です。最終回にはバックギャモン大会の開催を予定しており、将来的に将棋大会や百人一首大会と並ぶ恒例のイベントになればと期待しています。TCSが目指す探究学習において、バックギャモンが引き続き子どもたちの成長に貢献できるよう、次回以降の授業内容にもさらに工夫を重ねていきます。また協会としても、この経験を活かして他校への展開を視野に入れたプログラム作りを進めてまいります。

最後に、東京コミュニティスクールの先生方とスタッフの皆さまに深く感謝申し上げます。TCSの柔軟な教育環境と温かいサポートのおかげで、今回の授業を成功裏に終えることができました。この素晴らしい機会を提供していただいたことに心より感謝し、今後とも共に子どもたちの成長を支える取り組みを進めていけることを願っております。