2025年11月1日~11月3日の3日間、ワイヤーズホテル品川シーサイドにて開催される「BACKGAMMON CLASSIC 2025」のイベント情報を公開しました。詳細は特設サイトをご確認ください。

▼BACKGAMMON CLASSIC 2025 情報解禁!

https://ouisen.backgammon.or.jp/archives/3939/

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

BACKGAMMON CLASSIC 2025

大会実行委員長 柳 暢祐

2025年11月1日~11月3日の3日間、ワイヤーズホテル品川シーサイドにて開催される「BACKGAMMON CLASSIC 2025」のイベント情報を公開しました。詳細は特設サイトをご確認ください。

▼BACKGAMMON CLASSIC 2025 情報解禁!

https://ouisen.backgammon.or.jp/archives/3939/

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

BACKGAMMON CLASSIC 2025

大会実行委員長 柳 暢祐

2025年9月からオンラインにて開催される「WBIF WBIF WOMEN’S Team Championship 2025」の日本代表選手を再募集します。7/31時点で応募のあった4名を確定とし、追加希望者から日本代表選考委員会が選考規程に基づき出場選手を決定します。

あと1名以上の応募があればチーム成立、応募が無ければ不成立となります。

JBS会員であればどなたでもご応募いただけますので、ぜひチャレンジしてください!

■WBIF WOMEN’S Team Championship 2025(世界オンライン女子チーム選手権)

申込ページ

https://tourney.backgammon.or.jp/entry/v2TcnHMQ

申込完了者

https://tourney.backgammon.or.jp/v2TcnHMQ

【選考について】

詳細は「バックギャモン日本代表選考規程」をご確認ください。

■選考対象者

以下の全ての条件を満たす者を選考対象とします。

・日本バックギャモン協会会員

・バックギャモン日本代表憲章を遵守する者

■選考人数

6名

■選考基準日

2025年7月31日終了時点の成績を採用します。

▼バックギャモン日本代表選手選考規程

https://backgammon.or.jp/?page_id=67978

【大会について】

■大会方式

チーム3敗失格制スイス式トーナメント

1ラウンドにつき5名が出場し、3名以上が勝利したチームの勝利となります。

■試合形式

13ポイントマッチ

■試合会場

Backgammon Studio Heroes (オンライン)

■出場料金

チームで110ユーロ+各人WBIF年会費(15ユーロ)

■その他

・対戦相手との日程調整は、時差を考慮して英語で行う必要があります。

・試合および解析結果はWBIFウェブサイトで報告されます。

▼WBIF公式情報

https://www.wbif.net/index.php?ausw_ausschreibung=1331&lan_id=en&nav_id=21

▼本件についてのお問い合わせはこちらからお願いします

https://backgammon.or.jp/?page_id=90

日頃より当協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

JBSレーティング戦の年間成績をもとに表彰する「JBS賞」につきまして、2026年より以下の通り制度を変更いたします。これにより、会員制度やレーティングシステムとの整合性を高めるとともに、より分かりやすく、競技性の高い年間表彰を実現いたします。

【変更1】 集計期間の変更

☆変更前

9月19日~翌年9月18日

★変更後

1月1日~12月31日

2022年より、当協会の会期が1月~12月へと統一されております。これにあわせ、JBS賞の集計期間もカレンダーイヤーに準じた形へと変更いたします。

なお、今期終了後の期間(2025年9月19日~12月31日)に行われるレーティング戦は、JBS賞の集計対象外となります。予めご了承ください。

【変更2】JBS三賞の変更

☆変更前

・最高レーティング賞

・最高勝率賞

・最多試合賞

★変更後

・年間レーティング賞(新設)

・最高レーティング賞

・最高勝率賞

・最多勝利賞(変更)

新たに「年間レーティング賞」を創設しました。これは、1 月1 日時点で全会員のレーティングを「1,000」としてリセットし、12 月31 日終了時点のレーティングをもとに評価する賞です。

従来の「最高レーティング賞」は生涯レーティングの最高到達点が対象であり、純粋な年間のパフォーマンスを反映するものではありませんでした。

新設された「年間レーティング賞」との両立により、短期と長期の両軸からプレーヤーの実力を評価できるようになります。

また、「最多試合賞」は「最多勝利賞」へと変更いたしました。勝利にフォーカスした賞とすることで競技性を高め、年間終盤のJBS賞争いを一層熱く盛り上げてまいります。

【変更3】規定ポイント数の変更

☆変更前

最高レーティング賞:200EXP以上、最高勝率賞:300EXP以上

★変更後

全ての賞について300EXP以上

集計対象の公平性を保つとともに、最高レーティング賞の対象者の流動性向上および集計作業の効率化を目的とした変更となります。

【変更4】今期ランキングページの刷新

▼今期ランキング

https://rating.backgammon.or.jp/current

従来のページは1月1日や7月1日に成績がリセットされる仕様であるなど、JBS賞との関連が無いページとなっておりました。

このたび改修を行い、新制度の4つのJBS賞に対応した成績を、リアルタイムで可視化できるようになりました。集計対象となる300EXP以上プレーされた方のみが表示されます。

なお、現在は2025年1月1日を起点とした参考記録が表示されており、今期(2024年9月19日~2025年9月18日)のJBS賞とは連動していませんのでご注意ください。

【変更5】 歴代成績の記録

JBS賞の表彰とは別に、以下の成績については歴代TOP10を記録・公開いたします。

・年間レーティング(※)

・生涯最高レーティング

・年間最高勝率

・年間最多勝利(※)

・生涯最多連勝

※の記録は2026年以降、その他の記録はデータベースにて確認できる2007-08年以降を対象とします。また連勝記録については、年をまたぐ場合も対象となります。

▼JBS賞 記録集

https://backgammon.or.jp/?page_id=70555

JBS賞の最新情報や争いの動向は、JBS NEWSにも随時掲載してまいります。新たな表彰制度のもと、繰り広げられる熱戦にぜひご期待ください!

▼JBS賞 表彰規定

https://backgammon.or.jp/?page_id=70165

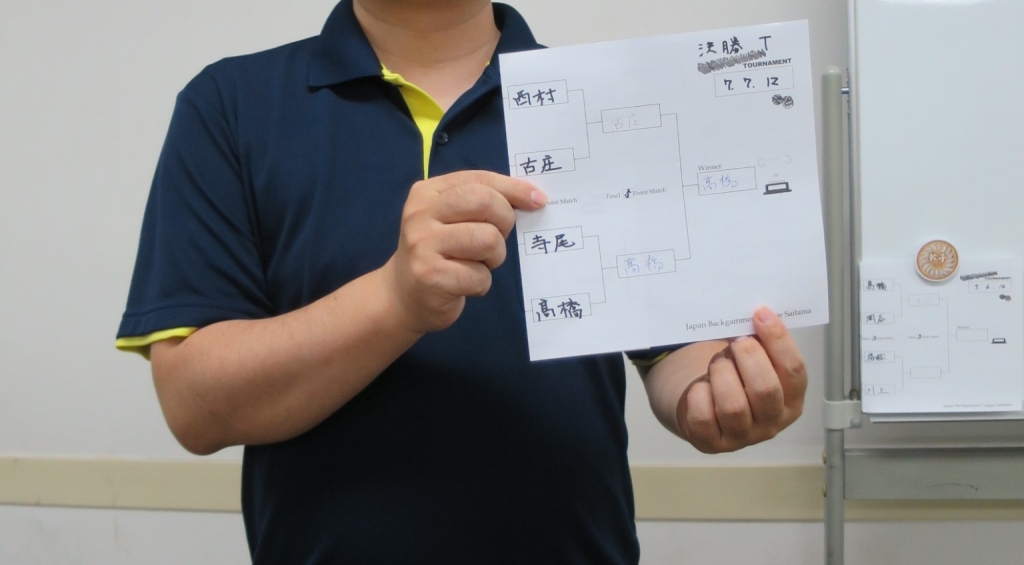

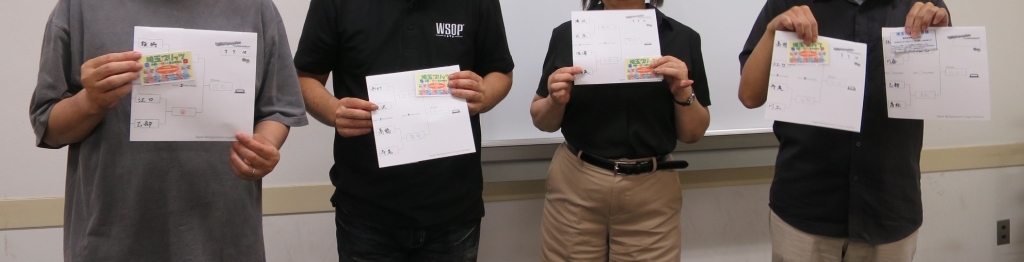

全国で参議院選挙が行なわれる1週間前、連日の猛暑酷暑が少しだけ和らぎ曇天ながら過ごし易い陽気になった7月12日、期日前投票所の隣の会議室で埼玉例会が繰り広げられました。

大勢の人が投票に訪れ、「バックギャモン体験コーナー」の垂れ幕やポスターが無いのが悔やまれます……だって時々窓辺に立ち止まって見ている人々が居たんだ……どうせ、埼玉例会は初参加無料なのだから。

愚痴と反省はさておき、7月の例会報告。

3時少し過ぎには8人。

今月はタマオーが欠席でタイトルマッチはありません。

決勝トーナメントは西村・古庄・寺尾・髙橋の4名で戦われ、髙橋さんがタマオー挑戦権を獲得しました。それでも、次回岡谷タマオーに挑戦するのは川上さんです。

予選は最初の8人で2枠。夕方からも次々と参加者がブリッツにエントリー。リエントリーのお助けを募って追加が3枠。絶対に持ち越しが出るとの予想は嬉しい裏切りに合い、川上・西村・瀬尾・江口(2)の4名が5枚の決勝トーナメント券をお持ち帰り。

リーグ戦は5ゲーム行なわれました。

13人で行なわれたラウンドロビン、上位の結果は

1位 川合 8-2 +12

2位 寺尾 9-5 +9

3位 板持 11-7 +7

4位 瀬尾 8-7 +6

5位 滝沢 7-8 +5

6位 西村 9-5 +4

7位 古庄 5-6 +4

8位 江口 7-5 +2

今回の景品は、川上さんの沖縄土産を筆頭に、毎年7月は入谷のアサガオ市(本当は浅草の4万6千日も入手したいのだけど行けて無いなぁ)と、暑さに弱ってしまう前に胃腸に優しいお粥各種等など。まるで認知症予防の景品探しです。

打ち上げの香港亭には6人。ソフトクリーム迄堪能して解散になりました。

次回は8月9日です。皆さんのご参加をお待ちしています。

まだまだ、これからが夏の本番。くれぐれもご自愛ください。

埼玉例会公式HPはこちら

撮影 : 深澤・高橋

文責 : 乙部(朱)

編集 : 髙橋

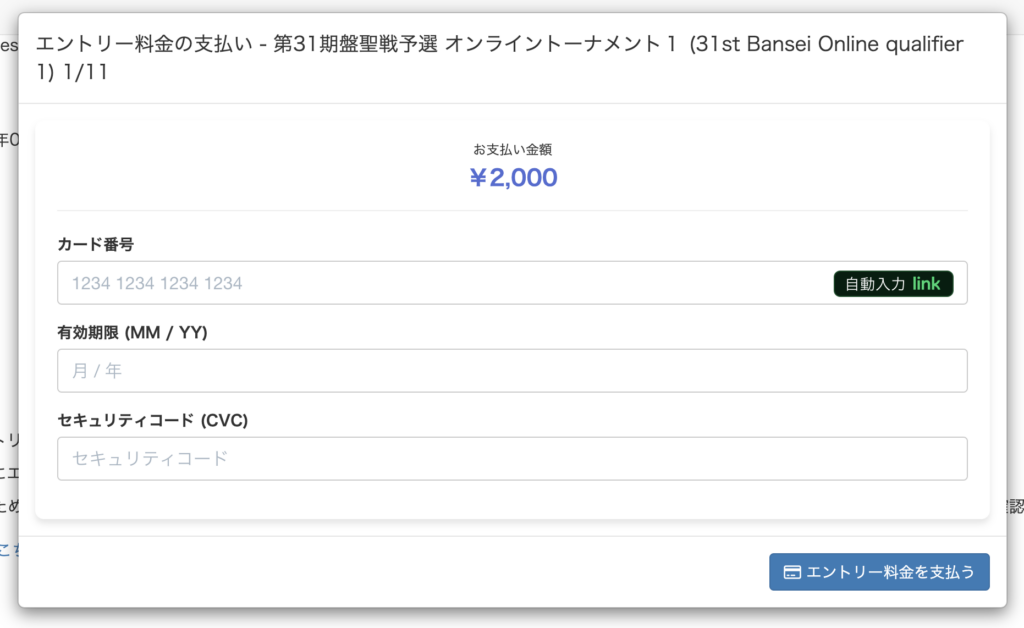

いつもeJBSをご利用いただき、ありがとうございます。

この度、トーナメントのエントリー料金をお支払いいただく際のクレジットカード情報入力画面を変更しました。

今回の変更では、システムを最新の状態に保ちつつ、よりスムーズで安心してご利用いただけるよう、入力画面のデザインを独自に変更しています。

これからも皆さんが快適にトーナメント等にご参加いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。

引き続き、日本バックギャモン協会をどうぞよろしくお願いいたします。

※以下はサンプルです。

2025年9月から開催される以下大会の日本代表選手を募集します。

・WBIF World Team Championship 2025(オンラインチーム選手権)

・WBIF WOMEN’S Team Championship 2025(オンライン女子チーム選手権)

日本代表は、希望者の中から選考規程に基づき日本代表選考委員会が選出し、当該選手の承諾をもって正式に決定されます。

出場希望の方は、以下の申込ページからエントリー操作をお願いします。

申込完了者は、申込完了者ページに氏名が表示されているか必ずご確認ください。

募集締切:2025年7月31日(木)23:59

■WBIF World Team Championship 2025(オンラインチーム選手権)

申込ページ

https://tourney.backgammon.or.jp/entry/v22FIq5z

申込完了者

https://tourney.backgammon.or.jp/v22FIq5z

■WBIF WOMEN’S Team Championship 2025(オンライン女子チーム選手権)

申込ページ

https://tourney.backgammon.or.jp/entry/v2TcnHMQ

申込完了者

https://tourney.backgammon.or.jp/v2TcnHMQ

【選考について】

詳細は「バックギャモン日本代表選考規程」をご確認ください。

■選考対象者

以下の全ての条件を満たす者を選考対象とします。

・日本バックギャモン協会会員

・バックギャモン日本代表憲章を遵守する者

■選考人数

6名

■選考基準日

2025年7月31日終了時点の成績を採用します。

▼バックギャモン日本代表選手選考規程

https://backgammon.or.jp/?page_id=67978

【大会について】

■大会方式

チーム3敗失格制スイス式トーナメント

1ラウンドにつき5名が出場し、3名以上が勝利したチームの勝利となります。

■試合形式

13ポイントマッチ

■試合会場

Backgammon Studio Heroes (オンライン)

■出場料金

チームで110ユーロ+各人WBIF年会費(15ユーロ)

■その他

・対戦相手との日程調整は、時差を考慮して英語で行う必要があります。

・試合および解析結果はWBIFウェブサイトで報告されます。

▼WBIF公式情報

https://www.wbif.net/index.php?ausw_ausschreibung=1332&lan_id=en&nav_id=21

https://www.wbif.net/index.php?ausw_ausschreibung=1331&lan_id=en&nav_id=21

▼本件についてのお問い合わせはこちらからお願いします

https://backgammon.or.jp/?page_id=90

2025年1月より行われている「第31期名人戦」の全予選が終了し、本選進出者が決定しましたのでお知らせいたします。本戦は64枠のシングルエリミネーショントーナメント、全試合25ポイントマッチで行われます。

9枠★★★★★★★★★

上田英明 (大阪代表、現名人)

7枠★★★★★★★

景山充人 (大阪代表、前回準優勝)

5枠★★★★★

泉 良祐 (東京、オンライントーナメント代表)

柳 暢祐 (東京、オンラインリーグ代表)

4枠★★★★

池谷 直紀 (東京代表、前回ベスト4)

田中 準一 (オンラインリーグ代表、前回ベスト4)

3枠★★★

中須賀 謙吾 (東京、オンライントーナメント代表)

2枠★★

高橋 勇樹 (東京代表)

古庄 将也 (東京代表)

濱口 弘介 (東京代表)

北嶋 敏和 (大阪代表)

水谷 光輝 (桑名代表)

川合 仁 (オンラインリーグ代表)

水谷 晋 (オンラインリーグ代表)

朝野 椋太 (オンラインリーグ代表)

川上 博之 (オンラインリーグ代表)

金子 真一郎 (オンラインリーグ代表)

坂中 考司 (オンラインリーグ代表)

1枠★

板垣 祐介 (東京代表)

本庄 良尭 (オンラインリーグ代表)

藤岡 大輔 (オンラインリーグ代表)

宇恵 慎哉 (オンラインリーグ代表)

平林 直 (オンラインリーグ代表)

本戦の試合日程は「JBSタイトル戦 実施状況」にて公開いたします。白熱した戦いにぜひご注目ください!

このたび、毎月開催してきました「GPC(ゴールデンポイントカップ)」を発展させ、そのコンセプトを引き継いだ「GP例会(ゴールデンポイント例会)」をスタートすることとなりましたのでお知らせいたします。

「GP例会」は、JBS会員であればどなたでも無料で参加できるオンライン例会です。

毎週日曜日の20:00~22:30頃に開催し、試合は基本的に「Backgammon Galaxy」、連絡は「Discord」を使用します。

試合形式は、これまでの「GPC」と同様にスイス式トーナメントを採用。

全員が5ポイントマッチを3~4試合お楽しみいただけます。

また、以下の週は特色を設けています

・第1日曜:ステップアップ回【初回は8/3】

参加者はJBSレーティング1030未満の方限定とします。

・第5日曜:Heroes回【初回は8/31】

試合会場は「Backgammon Studio Heroes」を使用します。

※7/6は「通常回」として開催します

※第2、第3、第4日曜は「通常回」として開催します

※JBS主催の他イベントと日程が重なる場合、「GP例会」はお休みとさせていただきます

「GP例会」では各回の優勝者の表彰は行いませんが、出場2回または3回連続で全勝だった方は、株式会社ゴールデンポイントより豪華賞品を贈呈いたします!

▼例会詳細や参加方法はこちら

https://backgammon.or.jp/?page_id=70415

なお、「GPC」は、6/29の開催をもちまして終了とさせていただきます。

これまで全12回にわたり多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

7月から始まる「GP例会」では、より気軽に、より多くの対戦機会を提供して参ります。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております!

2025年9月13日(土)、9月14日(日)に「名古屋ミニオープン2025」を開催します。 リアルギャモンで楽しみたい方、ギャモナーとの交流を深めたい方はぜひご参加ください。

なお、会場の都合により出場者は32名で締切とさせていただきます。ご了承ください。

※6/30追記 あと1名で締切となります

※7/10追記 エントリーを締め切りました

案内サイトをご確認の上、エントリーフォームからご参加ください

▼案内サイト

https://backgammonnagoya.my.canva.site/miniopen2025

▼エントリーフォーム

https://x.gd/vCuIj

JBS名古屋支部

2025年下半期BMAB (Backgammon Masters Awarding Body)登録についてのお知らせです。

主に東京・大阪・名古屋・桑名にて盤聖リーグに出場予定の皆様はご一読ください。

今期はBMABのキャンペーンにより、登録料が無料となります。

この機会に是非BMAB登録を始めてください。

BMABはPR(Performance Rating)によってタイトルを付与する国際機関です。

HPはこちら

タイトルはPR2.5からPR16まで幅広いので、どのプレイヤーにも目標がもてると思います。

PR4以下を達成するとGrand Masterになり、ウェブサイトにプロフィールが載り、トッププレイヤーとして国際的に認知されます。

登録対象となる大会は第32期盤聖リーグのみでなく、期間中のすべてのBMAB対象大会になります。例:王位戦など

登録方法

盤聖リーグの試合をBMABに登録する場合は、これまでのようにJBSを通して間接的にマッチを提出するのではなく、Individual Applicationから個人で登録するようになります。本来は半年で30ユーロ、または1年で50ユーロになります。

なお、既に登録済みの方は期限が2025年末まで延長となります。

1)BMABのホームページにある、Join BMABからアカウント登録を行う。

https://bgmastersab.com/bmab?s=reg

*最終行にBotテストがあるのでそちらもお忘れなく

2)メールが数日以内に届くので、そのメールの案内通りにマッチファイルをBMABのサイト上にUPLOADする。