■ はじめに

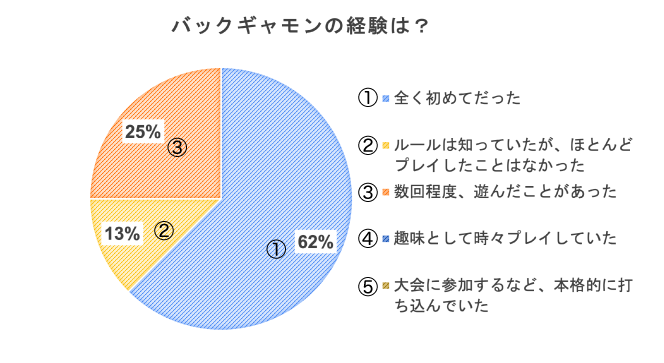

8月27日、電気通信大学にて「Let’s Start Playing Backgammon, an Educational Tool for the 21st Century!」というタイトルで夏季集中講義を実施しました。この講義は、西東京三大学(東京農工大学、東京外国語大学、電気通信大学)連携のグローバル人材育成プログラムの一環として行われ、将棋AI「Bonanza」の開発者としても知られる電気通信大学の保木邦仁准教授からの依頼を受けて実現したものです。本バックギャモン講義の開催は、2年ぶり3度目となります。17名の学生が参加し、全編英語で行われたこの講義は、バックギャモンが単なるゲームではなく、現代社会を生き抜くための多様なスキルを育む優れた教育ツールであることを示す画期的な試みとなりました。

■ 講義目次

Title: Let’s Start Playing Backgammon, an Educational Tool for the 21st Century!

(副題: 知的マインドスポーツ「バックギャモン」をはじめよう)

- Overview of Backgammon (バックギャモンの概要)

- Learning the Rules (ルールを覚えよう)

- Challenge 1: Playing with Uncertainty (運と向き合おう)

- Challenge 2: Playing with Risk and Return (リスクと向き合おう)

- Challenge 3: Playing with AI (AI を使ってみよう)

- Summary (まとめ)

■ 講義内容

1. Overview of Backgammon 10:40〜11:00

バックギャモンの最大の特徴は、「戦略的すごろく」と称されるその性質にあります。2個のダイスを使うという運の要素がありながら、ダイスの目をどのように使うかという選択には深い戦略性が求められます。相手の単独のコマをスタート地点に戻す「ヒット」や、相手の進路を妨害する「ブロック」といったシンプルなルールが、ゲームに無限の複雑さと面白みを与えています。さらに、1920年代に発明された「ダブリングキューブ」が、駆け引きの要素をさらに引き上げ、ゲームをより近代的なものへと進化させました。この運と実力の絶妙なバランスこそが、古代より多くの人々を魅了し続けた理由なのでしょう。

このセクションでは、ゲームの特徴だけではなく、日本が現在、世界有数のバックギャモン強豪国であることも紹介しました。世界ランキングの上位には多くの日本人プレイヤーが名を連ね、モナコで毎年開催されている世界選手権において過去16回で5回の優勝を誇るなど、輝かしい成績を収めています。これは、バックギャモンが日本人の持つ緻密な思考力や戦略性に合致していることを示唆しており、参加した学生たちに大きな驚きと興味を引き起こしました。

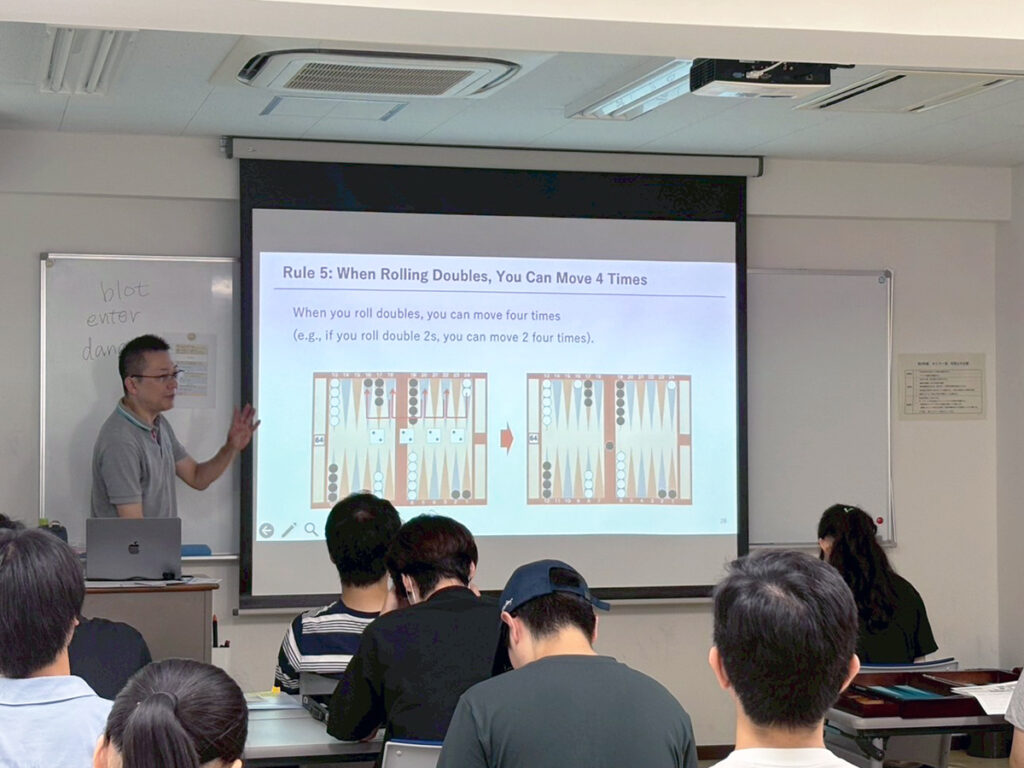

2. Learning the Rules 11:00〜12:00

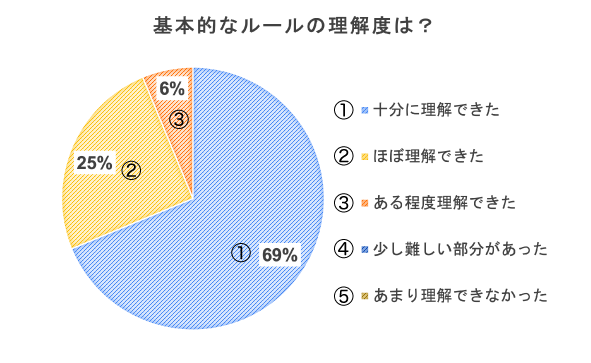

覚えるべきバックギャモンのルールを7つに絞り込んだレクチャーを10分ほどで終えると、実際にボードやコマに触れながらルールを覚えてもらうため、インナーボードにすべてのコマを集めた状態からゴールさせる「ベアオフ」の動きを練習してもらいました。その後、ダイスの振り方や試合の流れをレクチャーし、ダイスを使ってベアオフ競争をしてもらうなど、座学と演習を何度も繰り返すことで飽きさせない工夫をしました。最初は、小学生向けの授業でも使用したインストラクションカード(ゴールの方向に応じた初期配置と進行方向が描かれている)を見ながら覚束ない様子でコマを動かしていた学生も、講義が終わる頃には、講師のサポートなしにスムーズにプレイする姿が見られ、短時間で確かな成長を実感しました。講義後のアンケートでは9割以上の参加者が、基本ルールを「十分に理解できた」あるいは「ほぼ理解できた」と回答していました。

そして最後に、講師2名によるエキシビションマッチで上級者同士のゲームがどのようなものかを見せた後、20分ほど自由に対戦をしてもらいました。

3. Challenge 1: Playing with Uncertainty 13:00〜14:00

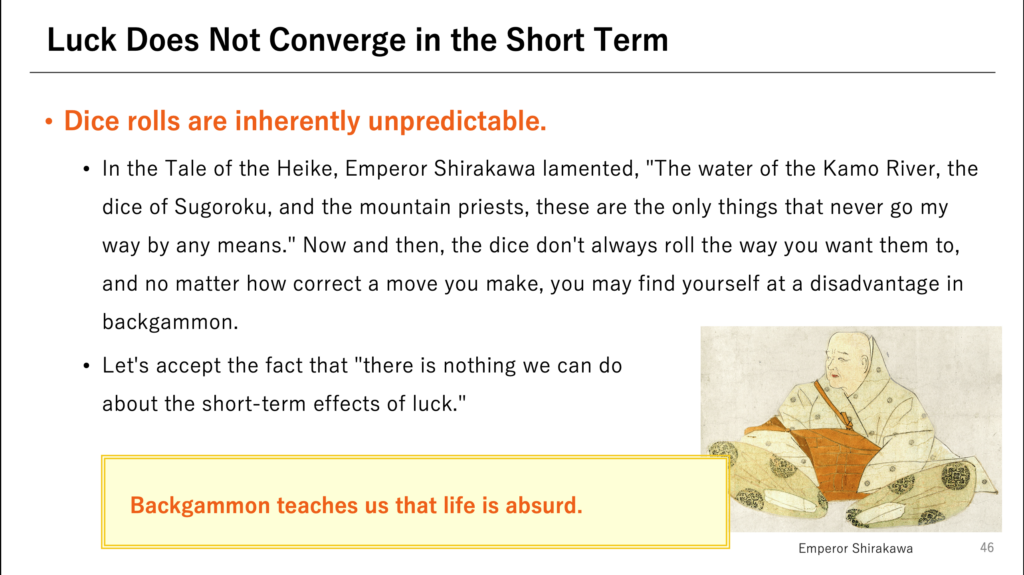

バックギャモンにおいては、不確実性が常にプレイヤーに付きまといます。平家物語の中で白河法皇が「双六の賽」を意のままにならないものの一つとして挙げたように、どんなに優れたプレイヤーでも予期せぬ不利な状況に陥ることがあります。

予測不可能な出来事が頻発する現代社会において、自分の力ではコントロールできない事柄が存在することを認識し、それらに一喜一憂せず、冷静に対処する精神力が不可欠です。しかしそれは諦めを意味するものではなく、どんなに不利な状況に追い込まれても、粘り強く最善の手を探し続ける姿勢が求められます。最後まで諦めずにチャンスを待ち、好機が訪れた際にそれを確実に掴むための準備を怠らないことの重要性を示すため、絶望的な状況から大逆転勝利を収めた実際の試合のビデオを紹介すると、参加者から歓声が上がりました。バックギャモンは、目先の運不運に左右されず、長期的な視点で最も確率の高い選択を続ける「期待値思考」や、粘り強くやり抜く「GRIT(Guts: 度胸、Resilience: 復元力、Initiative: 自発性、Tenacity: 執念)」を養うことができる優れたツールなのです。

4. Challenge 2: Playing with Risk and Return 14:15〜15:45

バックギャモンは、リスクとリターンを天秤にかけた意思決定を幾度となくプレイヤーに迫ります。自分のコマを孤立させると、相手にヒットされる「リスク」が高まりますが、リスクを冒すことで、次の手で有利な陣形を築けるといった「リターン」が期待できる場合もあります。変化の激しい現代では、リスクを全く取らないことがかえって大きなリスクとなり得ます。バックギャモンを通じて、計算されたリスクを冒すことの重要性と、そのための分析的思考力を養うことができます。このセクションでは、ゲームという安全な環境の中で、失敗を恐れずに挑戦し、その結果から学ぶという貴重な機会を提供しました。

本セクションの後半では、ヒットされる確率を具体的に計算する方法を学び、「ビルダー(新たなブロックを作るための布石となるコマ)」「スプリット(後方のコマを逃がす準備)」「スロット(重要なポイントを確保するためのハイリスクな一手)」といった戦術を通して、リスクとリターンについてさらに深く学習しました。さらに、15種類の初手を5つのパターンに分類した上で、それぞれの手にどれくらいのリスクがあり、どのようなリターンが見込めるのかを説明しました。初手を単なる暗記ではなく、一手一手に込められた戦略的な意図を理解することで自然と身につけられることを目指しました。

各セクションの後半では、セクション前半の内容を意識しながら対戦してもらう

5. Challenge 3: Playing with AI 16:00〜17:30

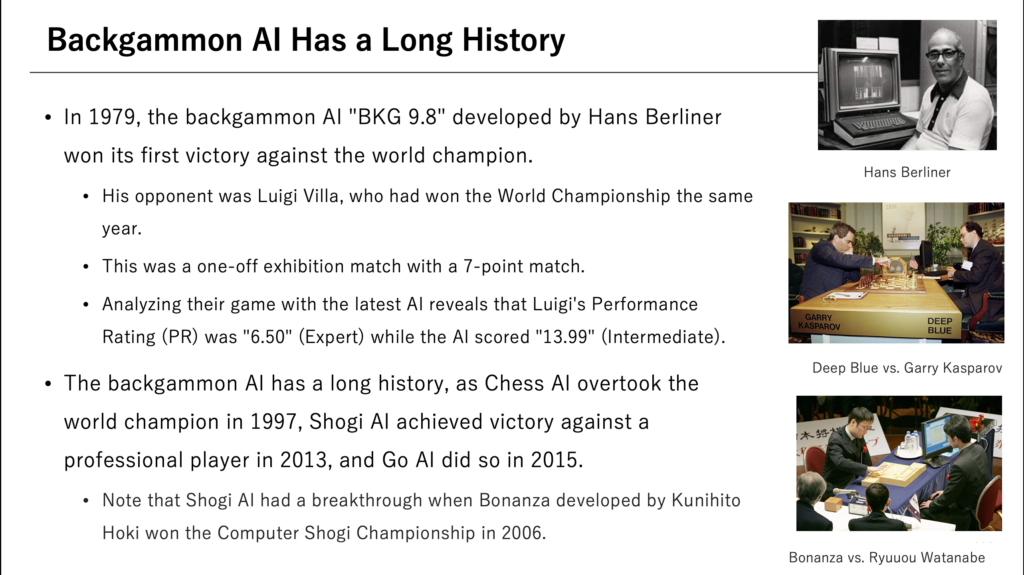

驚くべきことに、バックギャモンAIは、チェスや将棋、囲碁のAIよりも20年から30年ほど早く、1979年にはすでに当時の世界チャンピオンに勝利しています。現在では、極めて精度の高いAIソフトウェアが広く普及しており、強くなるために必須のツールとして活用されています。

このセクションでは、立候補してもらった4名でダブルスの対戦を行い、世界中で多くのプレイヤーが利用している最強AI「eXtreme Gammon 2 (XG2)」を用いてリアルタイムで解析するという流れで進めました。そしてその際、なぜその手がエラーと判断されたのか、他にどのような選択肢があったのかについて、議論をしました。複数の手が考えられる場合に、どっちが正しいか、相談しながらいろいろと考えるようになっていきました。ゲーム全体の解析結果はほぼ互角で、勝ったチームが「51.35」、負けたチームが「49.09」(いずれも「初級者」レベル)となりましたが、初日にしては上出来の結果だったのではないでしょうか。そして、講師と保木先生とのエキシビションマッチでは、先生が終盤近くの11手目までノーミスという大健闘となり、観戦も大いに盛り上がりました。

AIは、最善手との差(エラーの大きさ)を数値で示してくれますが、「なぜそれがエラーなのか」という理由までは教えてくれません。その理由を考察し、より良い手を探求するのは人間の役割です。このプロセスは、AIと人間が協調して問題解決にあたる、まさに現代的な学習スタイルです。AIが提供する膨大なデータや客観的な評価を基に、人間が思考を深め、新たな知見や洞察を得るというサイクルを繰り返すことで、物事の核心を捉え、未知の状況にも対応できる能力が養われます。日本のデジタル競争力の低迷が指摘される中、データを活用し、AIを使いこなす能力の育成は急務です。バックギャモンは、このAI活用力を、ゲームを楽しみながら自然に身につけることができる非常に有効な教材となり得ます。

■ おわりに

2日間にわたるプログラムの1日目として行われたこの夏季集中講義は、バックギャモンという教材を通して参加者の知的好奇心を刺激することを目的の一つとしました。講義後のアンケートでは、総合満足度で5段階評価で平均3.9という高い評価を得ることができました。また、「バックギャモンは21世紀の教育ツール」という講義の中心テーマについても、7割近くの参加者が「非常に納得できた」あるいは「納得できた」と回答しています。さらに、8割以上の学生が「機会があればまたプレイしたい」あるいは「ぜひ継続してプレイしたい」と答えており、バックギャモンの普及という点でも大きな成果を上げました。

今回も改めて、バックギャモンが持つ論理的思考力、戦略的判断力、不確実性への対応力、リスク管理能力、そしてAI活用力といった、予測困難な時代を生きるために不可欠なスキルを、楽しみながら統合的に育むことができる、類まれな教育ツールであるというポテンシャルを実感しました。本講義での実践は、今後の学校教育や企業研修など、さまざまな場でのバックギャモン普及に向けた、新たな一歩となりました。日本バックギャモン協会では、今後もこのような教育活動を推進し、バックギャモンという知的マインドスポーツの魅力をさらに多くの人々に伝えてまいります。